一、中国古代史(两汉至宋元)

1. 传入途径:丝绸之路

(1)张骞通西域(汉武帝时期):开辟丝绸之路,标志着大规模、有记载的中外物种交流的开始,历史上多有“张骞引进”的说法(实际部分作物为后世传入,但多归功于他)。

(2)唐宋元时期:随着丝绸之路贸易的繁荣和海外贸易的发展,交流持续不断。

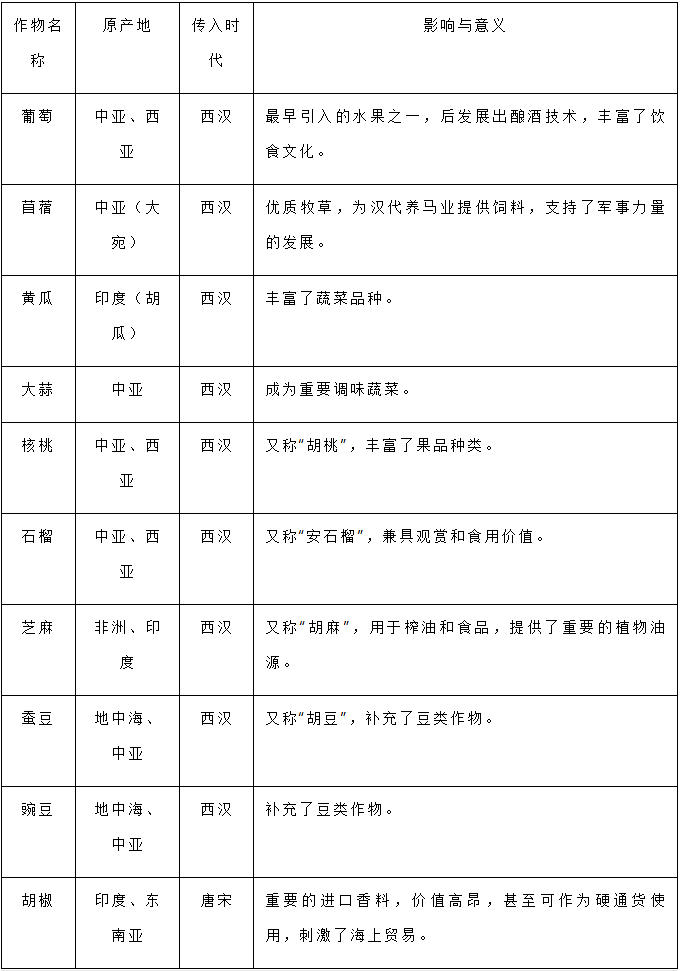

2. 主要外来作物传入

二、中国近代史(明清至民国)

1. 传入背景:新航路开辟

(1)15-16世纪:新航路开辟后,开启全球性物种交流。

(2)明清时期:葡萄牙、西班牙等欧洲殖民者东来,美洲作物通过菲律宾(西班牙殖民地)和澳门等渠道传入中国。

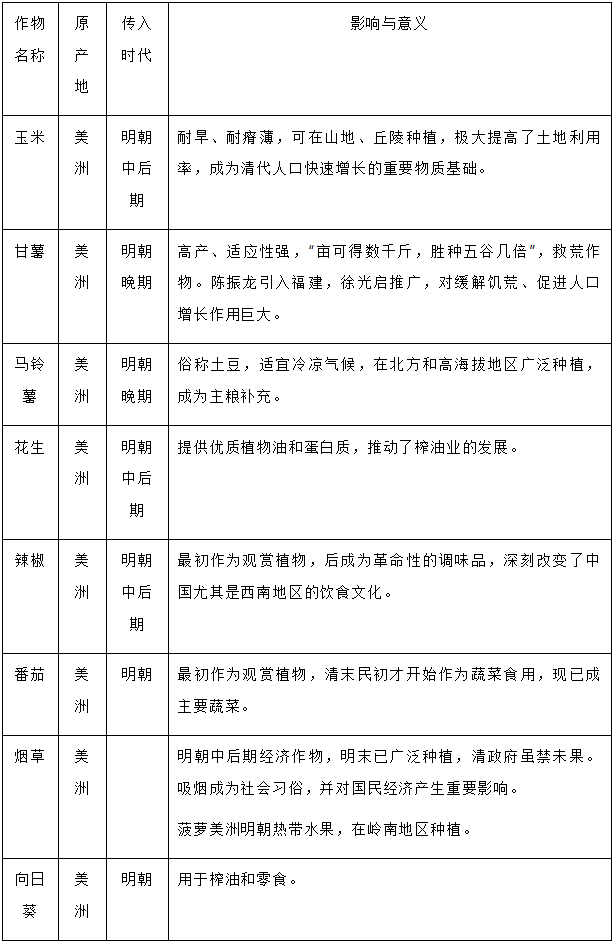

2. 主要外来作物—— “粮食革命”的核心

三、中国现代史(新中国成立后)

1. 特点:从自然引种转变为有计划、有目的的农业科技引进与改良。

2. 主要表现

(1)杂交水稻:袁隆平团队利用野生稻资源(野生稻本身也是中国本土物种,但利用其与栽培稻杂交属于生物技术上的创新),成功培育出籼型杂交水稻,大幅提高单产,为保障中国粮食安全做出巨大贡献。

(2)国外优良品种引进:大量引进国外的水果(如红富士苹果、脐橙)、蔬菜(如以色列番茄、彩椒)、经济作物(如美国棉花品种)和畜禽品种,丰富市场供应,提升农业效益。

(3)转基因作物:如抗虫棉等的引进和推广,减少了农药使用,但同时也带来关于食品安全和生物安全的讨论。

四、世界史中的外来作物交流

1. 古代地区的食物生产

(1)作物起源地的多样性:西亚的小麦、大麦;东亚的水稻、粟;美洲的玉米、马铃薯;非洲的高粱等。

作物的传播是古代文明交流互鉴的证明。

2. 新航路开辟后的食物物种交流(哥伦布大交换)

(1)内容

①美洲传出:玉米、马铃薯、甘薯、番茄、烟草、可可等。

②传入美洲:小麦、水稻、甘蔗、牛、马、猪等。

(2)全球影响

①人口增长:高产作物的传播为世界人口增长提供了物质基础。

②饮食变化:食物种类空前丰富,饮食习惯改变(如欧洲依赖马铃薯、中国依赖玉米甘薯)。

③经济开发:甘蔗传入美洲,与黑奴贸易结合,形成“三角贸易”,促进了美洲种植园经济的发展。

④生态变化:作物移植改变了世界各地的生态环境和农业结构。

3. 现代食物的生产、储备与食品安全

(1)绿色革命:20世纪中叶,小麦、水稻等作物的高产新品种在全球推广,解决了大量人口饥饿问题,但也带来了化肥农药过度使用、基因多样性减少等问题。

(2)食品安全:成为全球性议题,涉及转基因技术、农药残留、跨国贸易监管等。

五、认识启示

1. 与人口的关系:明清时期玉米、甘薯的引种是清代人口突破性增长至4亿的关键因素之一。

2. 与土地开发的关系:这些作物使过去无法耕种的山地、沙地得到利用,但也导致了过度开垦(如明清时期湖广填四川后对山区的开发),可能引发水土流失等环境问题。

3. 与经济发展的关系:花生、烟草等经济作物的引入,促进了农产品商品化和手工业(榨油、卷烟)的发展。

4. 与全球化的关系:作物交流是早期全球化的重要组成部分,体现了世界各地区之间的相互联系和影响。

5. 与科技文化的关系:从自然传播到科技引进,反映了人类利用科技改造自然能力的提升,同时也伴随着对科技伦理的思考(如转基因作物)。